平等院改修の歴史と景観づくり

明治30(1897)年、イギリスやフランスの文化遺産保護制度を参考に「古社寺保存法」が制定されました。また、日本を代表する建造物である鳳凰堂が「特別保護建造物」として指定されました。その後、鳳凰堂を護持するため、大規模な修理が始まりました。

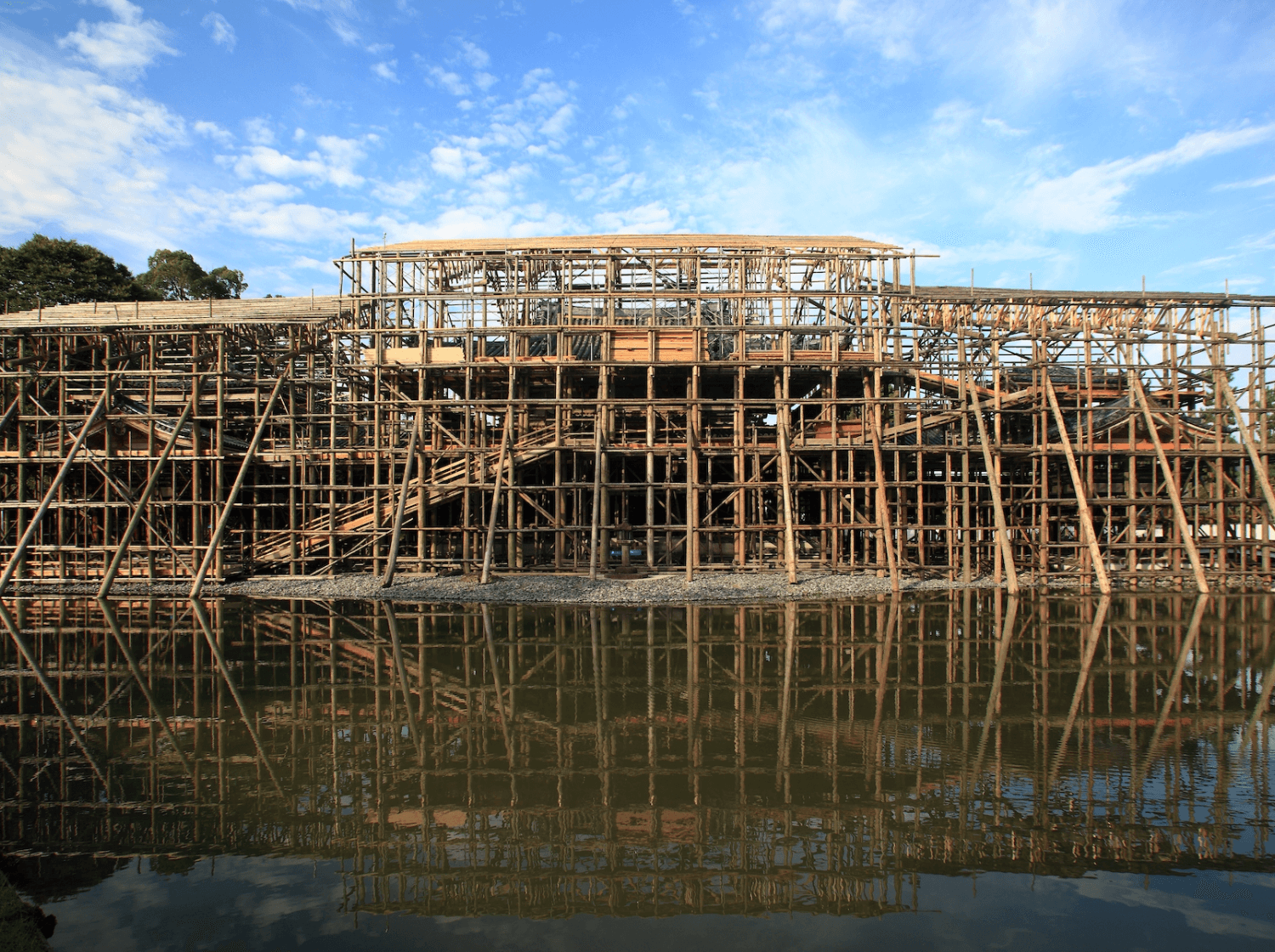

明治35(1902)年から同40(1907)年の「明治の大修理」では、中堂の屋根、翼廊・尾廊の解体修理を行い、中堂の屋根を支える軒支柱を新しくしました。

昭和25(1950)年から同32(1957)年の「昭和の大修理」では、中堂の解体修理と翼廊・尾廊の屋根葺替を行い、基壇の発掘調査により創建期の壇上組に戻しました。

平成に入り、鳳凰堂だけでなく庭園の保存・整備を行うため、平成2(1990)年から同15(2003)年に発掘調査を行いました。その発掘調査により、平安時代の洲浜(すはま)が発見され、それをもとに創建当初の姿に復元整備しました。また、同様に、創建当初に存在していたとされる平橋と反橋も復元しました。その後、平成24(2012)年から同26(2014)年に、屋根葺替、外部塗装修理、木部補修及び金具装飾を修理したことにより、創建当初の荘厳な姿を取り戻しました。